点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

前不久,重庆一名初中生喊自己的同学为“唐人”,老师知道后让他向同学认错道歉,引来大量网友点赞。原来,这里的“唐人”,不是汉唐盛世中的唐代人,而是“唐氏综合征”的侮辱性称呼。

类似的“黑话烂梗”,在许多中小学生口中不时飙出,甚至成为缺乏辨识力的青少年学生盲目模仿的“时尚”。

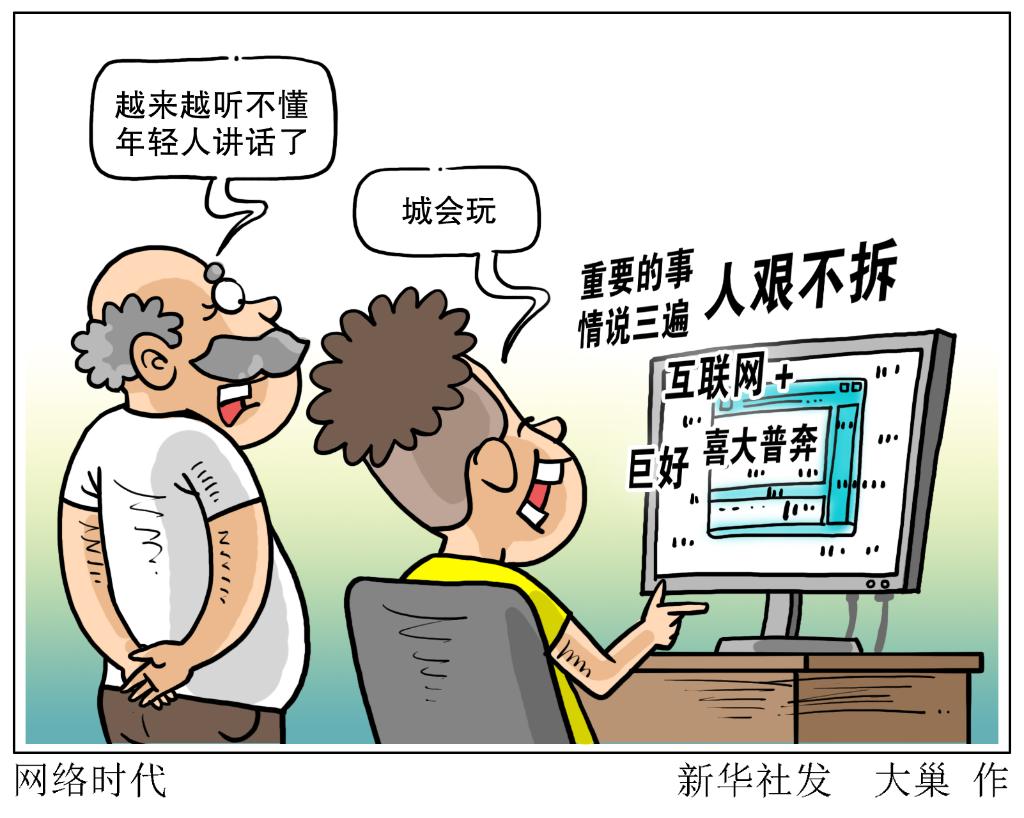

在互联网高度发达的今天,带着鲜活时代气息的网络语言,极大地丰富了人们的语言表达。但混迹其间的“黑话烂梗”,也带偏了学生的表达方式,污染了校园精神环境,玷污了汉语词汇词库,需引起各方高度关注。

“儿子,这个学习机怎么没声音呢?”“这都不会,你个老六!”谈起和小学三年级的儿子的这段对话,王女士对这些“黑话”哭笑不得。

王女士注意到,儿子口中经常会蹦出“给我滚粗”“家暴妆”等网络“烂梗”,让大人摸不着头脑。

不可否认,一些生动的网络用语,给语言表达注入了活力,也体现出一定的社会风貌和年轻人的精神状态。但也有一些在孩子口中蹦来蹦去的网络用语,对表达并无明显益处,甚至给交流沟通带来障碍。

比如,用“YYDS”表示“永远的神”,用“报一丝”表示“不好意思”,用“栓Q”谐音“thankyou”,用“7456”表示“气死我了”……这些汉字、英文、数字混杂的表达,虽无助于增强语言的表现力,但也无伤大雅,属于年轻人“为梗而梗”的“耍酷”,也就罢了。

但有些网言网语,却充满暴力、粗鲁和低俗,属于地地道道的“黑话烂梗”。试想,当“滚粗”成为孩子对父母师长的日常用语,“白嫖”从稚气未脱的中小学生口中脱口而出时,这样粗俗暴力的语言,怎能不让家长和老师担忧,不让整个社会困惑呢?

“黑话烂梗”以娱乐化姿态侵入青少年学生的语言世界,其影响不容小视。

一位中学教师表示,自己批改描写运动会场景的作文时发现,不少学生的作文中出现大量“燃爆了”“一整个爱住”等表达夸张、内容空洞的网络梗,对真人真事的鲜活描写却难觅踪迹。

有媒体做过调查,在1000多名受访青少年中,有53.3%的人感觉自己的语言文字表达能力在下降,并认为这跟文学名著阅读量少和过度依赖网络语言等有关。不少青少年存在“书读太少,手机玩太多”的问题,这对正在学习、培养语言文字表达能力的未成年人来说,危害性显而易见。

语言是思想的外衣。一些青少年喜欢“玩梗”,往往是因为“梗”有着较强的娱乐性和流行性。但过分追求“直给”“短平快”的网络用语,就会逐渐丧失用精准语言来抽象深刻思想、表达复杂情感、描绘纷繁现实的动力和能力。

语言是文明的载体。含有暴力、色情、歧视等内容的“黑话烂梗”泛滥,不仅弱化青少年的语言表达能力,还会污染语言环境,侵蚀社会风气,冲击青少年正确人生观、价值观的形成。

好奇心、求知欲、探索感,是青少年最主要的特征,也是他们身上最宝贵的东西。“黑话烂梗”在青少年中流传,与青少年好奇求新的天性密不可分。

不少青少年认为,“黑话烂梗”是“身份”“圈层”的象征、标志。有的同学把会讲多讲“黑话烂梗”视为个性、能力;有的同学“画梗为牢”,把“梗”作为“入圈”的“暗号”“通行证”,不愿意和不懂梗的同学、父母、师长交谈。

长此以往,不仅加剧形成代沟和隔阂,更会束缚青少年的眼界和认知,表面上是“自由奔放”,实则是陷入自我封闭。

相关互联网平台理应增强社会责任感,加强平台内容审核管理。既从技术层面建立“过滤网”,又强化人力干预,遏制粗俗“黑话烂梗”的肆意传播,营造风清气正的网络生态。

相关部门要继续强化监督管理,引导电竞、直播等行业从业人员特别是网络主播规范使用网络语言,遏制编造传播“黑话烂梗”、滥用隐晦表达等突出问题,持续净化网络语言环境。

青少年的人生是一张白纸,需要绘下最精彩、最美妙、最有价值的第一笔。老师、学校和家长要用孩子们能接受的方式,帮助他们增强辨别“黑话烂梗”的能力,把他们对表达的好奇心、求知欲,往经典规范语言、传统名篇佳作上引导,教会孩子分清场合,合理适度用“梗”,让博大精深的汉语言文化在网络时代持续发扬光大。

策划:令伟家

统筹:朱斯哲、李代祥、刘雅萱

记者:骆飞、卜寄傲

题图漫画:潘红宇