点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

旗 帜

全面推进依法治国,建设一支德才兼备的高素质法治队伍至关重要。

——摘自习近平2014年10月23日在党的十八届四中全会第二次全体会议上的讲话

“沉浸式”追溯革命圣地法治队伍建设

记者 杨梦娇

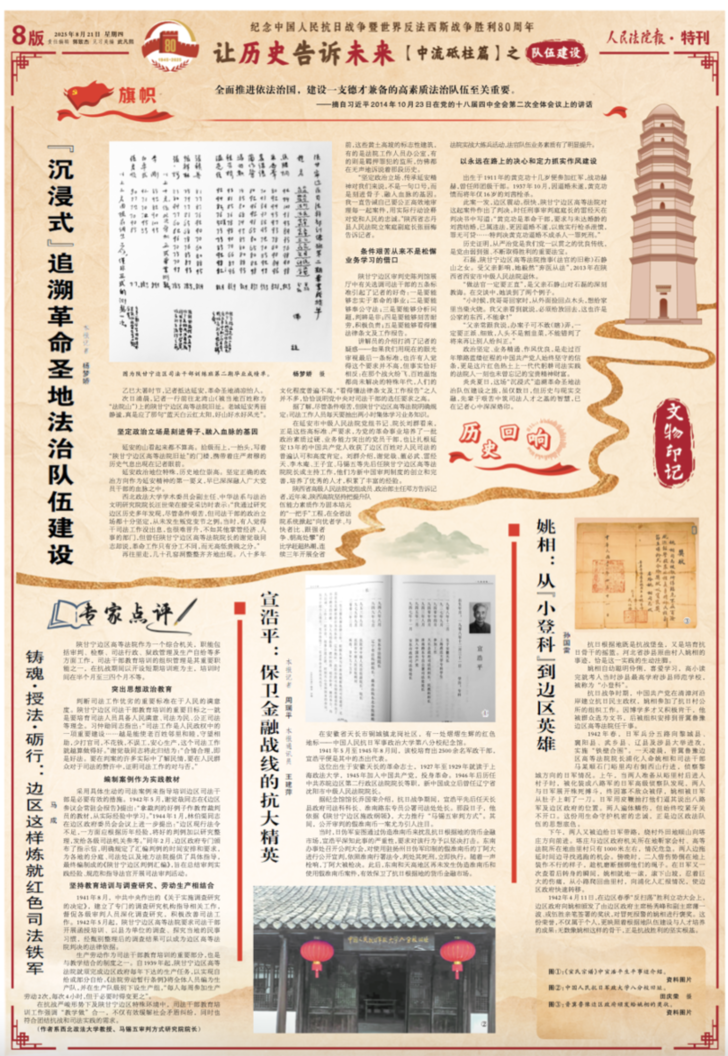

图为陕甘宁边区司法干部训练班第二期毕业成绩单。 杨梦娇摄

乙巳大暑时节,记者抵达延安,革命圣地清凉怡人。

次日清晨,记者一行前往龙湾山(被当地百姓称为“法院山”)上的陕甘宁边区高等法院旧址。老城延安秀丽静谧,真是应了那句“蓝天白云红太阳,好山好水好风光”。

坚定政治立场是刻进骨子、融入血脉的基因

延安的山看起来都不算高。拾级而上,一抬头,写着“陕甘宁边区高等法院旧址”的门楼,携带着庄严肃穆的历史气息出现在记者眼前。

延安政治地位特殊,历史地位崇高。坚定正确的政治方向作为延安精神的第一要义,早已深深融入广大党员干部的血脉之中。

西北政法大学学术委员会副主任、中华法系与法治文明研究院院长汪世荣在接受采访时表示:“我通过研究边区历史多年发现,尽管条件艰苦,但司法干部的政治立场都十分坚定,从未发生叛党变节之例。当时,有人觉得干司法工作没出息,也很难晋升,不如其他掌管经济、人事的部门,但曾任陕甘宁边区高等法院院长的谢觉哉同志却说,革命工作只有分工不同,而无高低贵贱之分。”

再往里走,几十孔窑洞整整齐齐地出现。八十多年前,这些黄土高坡的标志性建筑,有的是法院工作人员办公室,有的则是羁押罪犯的监所,仿佛都在无声地诉说着那段历史。

“坚定政治立场、传承延安精神对我们来说,不是一句口号,而是刻进骨子、融入血脉的基因。我一直告诫自己要公正高效地审理每一起案件,用实际行动诠释对党和人民的忠诚。”陕西省志丹县人民法院立案庭副庭长张丽梅告诉记者。

条件艰苦从来不是松懈业务学习的借口

陕甘宁边区审判史陈列馆展厅中有关选调司法干部的五条标准引起了记者的好奇:一是要能够忠实于革命的事业;二是要能够奉公守法;三是要能够分析问题,判辨是非;四是要能够刻苦耐劳,积极负责;五是要能够看得懂法律条文及工作报告。

讲解员的介绍打消了记者的疑惑——如果我们用现在的眼光审视最后一条标准,也许有人觉得这个要求并不高,但事实恰好相反:在那个战火纷飞、百姓温饱都尚未解决的特殊年代,人们的文化程度普遍不高,“看得懂法律条文及工作报告”之人并不多,恰恰说明党中央对司法干部的选任要求之高。

据了解,尽管条件艰苦,但陕甘宁边区高等法院明确规定:司法工作人员每天要抽出两小时集体学习业务知识。

在延安市中级人民法院党组书记、院长刘群看来,正是这些高标准、严要求,为党的革命事业培养了一批政治素质过硬、业务能力突出的党员干部,也让扎根延安13年的中国共产党人收获了边区百姓对人民司法的普遍认可和高度肯定。刘群介绍,谢觉哉、董必武、雷经天、李木庵、王子宜、马锡五等先后任陕甘宁边区高等法院院长或主持工作,他们为新中国审判制度的创立和完善,培养了优秀的人才,积累了丰富的经验。

陕西省高级人民法院党组成员、政治部主任邓方告诉记者,近年来,陕西高院坚持把提升队伍能力素质作为固本培元的“一把手”工程,在全省法院系统掀起“向优者学、与快者比、跟强者争、朝高处攀”的比学赶超热潮,连续三年开展全省法院实战大练兵活动,法官队伍业务素质有了明显提升。

以永远在路上的决心和定力抓实作风建设

出生于1911年的黄克功十几岁便参加红军,战功赫赫,曾任师团级干部。1937年10月,因逼婚未遂,黄克功愤而将年仅16岁的刘茜枪杀。

此案一发,边区震动。很快,陕甘宁边区高等法院对这起案件作出了判决。时任刑事审判庭庭长的雷经天在判决书中写道:“黄克功是革命干部,要求与未达婚龄的刘茜结婚,已属违法,更因逼婚不遂,以致实行枪杀泄愤,罪无可贷……特判决黄克功逼婚不成杀人一罪死刑。”

历史证明,从严治党是我们党一以贯之的优良传统,是党由弱到强、不断取得胜利的重要法宝。

石磊,陕甘宁边区高等法院推事(法官的旧称)石静山之女。受父亲影响,她毅然“弃医从法”,2013年在陕西省西安市中级人民法院退休。

“做法官一定要正直”,是父亲石静山对石磊的深刻教诲。在交谈中,她谈到了两个例子。

“小时候,我哥哥回家时,从外面捡回点木头,想给家里当柴火烧。我父亲看到就说,必须给放回去,这也许是公家的东西,不能拿!”

“父亲常跟我说,办案子可不敢(瞎)弄,一定要正派、细致,人头不是割韭菜,不能错判了将来再让别人给纠正。”

政治坚定、业务精通、作风优良,是走过百年筚路蓝缕征程的中国共产党人始终坚守的信条,更是这片红色热土上一代代躬耕司法实践的法院人一刻也未曾忘记的宝贵精神财富。

炎炎夏日,这场“沉浸式”追溯革命圣地法治队伍建设之旅,虽仅数日,但历史与现实交融,先辈于艰苦中筑司法人才之基的智慧,已在记者心中深深烙印。

文物印记

宣浩平:保卫金融战线的抗大精英

记者 周瑞平 通讯员 王建萍

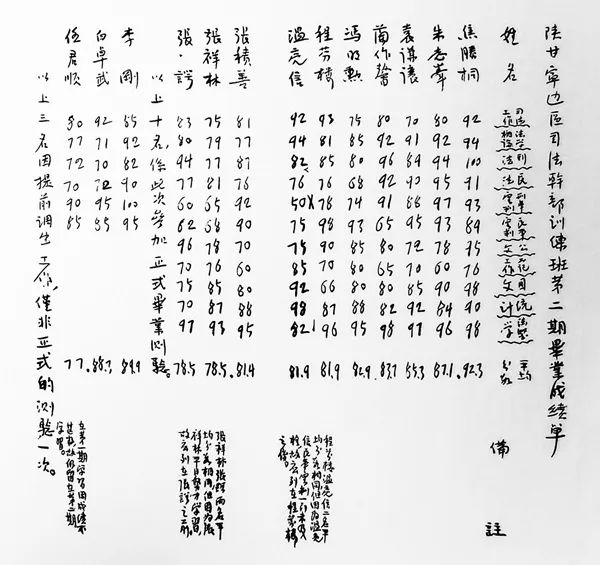

《宣氏宗谱》中宣浩平生平事迹介绍。资料图片

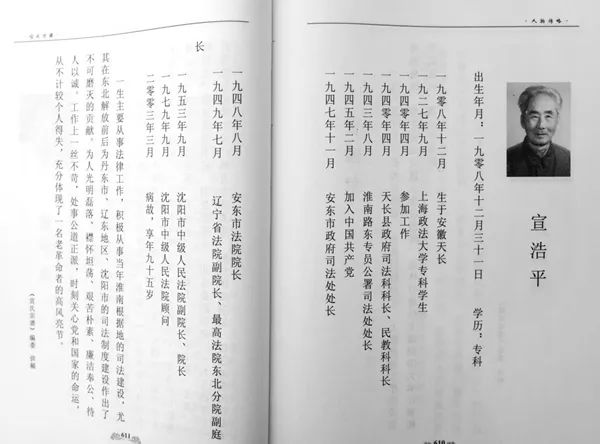

中国人民抗日军政大学八分校旧址。田庆荣 摄

在安徽省天长市铜城镇龙岗社区,有一处熠熠生辉的红色地标——中国人民抗日军事政治大学第八分校纪念馆。

1941年5月至1945年8月间,该校培育出2500余名军政干部,宣浩平便是其中的杰出代表。

这位出生于安徽天长的革命志士,1927年至1929年就读于上海政法大学,1945年加入中国共产党,投身革命。1946年后历任中共苏皖边区第二行政区法院院长等职,新中国成立后曾任辽宁省沈阳市中级人民法院院长。

据纪念馆馆长乔国荣介绍,抗日战争期间,宣浩平先后任天长县政府司法科科长、淮南路东专员公署司法处处长。那段日子,他依据《陕甘宁边区施政纲领》,大力推行“马锡五审判方式”。其间,公开审判的假淮南币一案尤为引人注目。

当时,日伪军妄图通过伪造淮南币来扰乱抗日根据地的货币金融市场,宣浩平深知此事的严重性,要求对该行为予以坚决打击。东南办事处召开公判大会,对使用驻扬州日伪军印制的假淮南币的丁阿大进行公开宣判,依照淮南行署法令,判处其死刑,立即执行。随着一声枪响,丁阿大被枪决。此后,东南和天高地区再未发生伪造淮南币和使用假淮南币案件,有效保卫了抗日根据地的货币金融市场。

姚相:从“小登科”到边区英雄

孙国雷

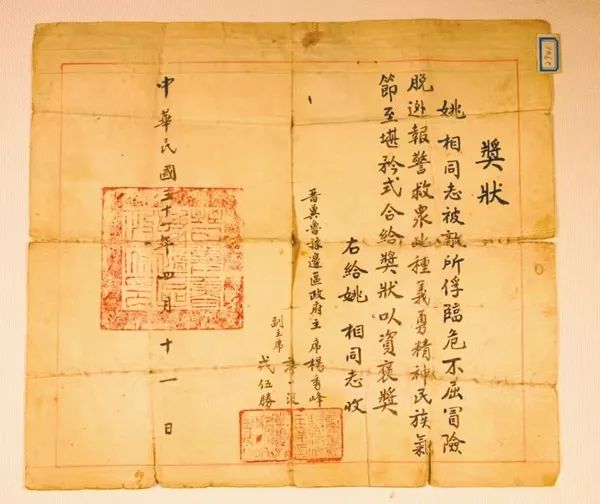

晋冀鲁豫边区政府颁发给姚相的奖状。资料图片

抗日根据地既是抗战堡垒,又是培育抗日骨干的摇篮。河北省涉县原曲村人姚相的事迹,恰是这一实践的生动注脚。

姚相自幼聪明伶俐,喜爱学习,高小读完就考入当时涉县最高学府涉县师范学校,被称为“小登科”。

抗日战争时期,中国共产党在清漳河沿岸建立抗日民主政权,姚相参加了抗日村公所的组织工作。因博学多才又积极肯干,他被群众选为文书,后被组织安排到晋冀鲁豫边区高等法院任干事。

1942年春,日军兵分五路向黎城县、襄阳县、武乡县、辽县及涉县大举进攻,实施“铁壁合围”。一天凌晨,晋冀鲁豫边区高等法院院长浦化人命姚相和司法干部马某顺石门峪里沟右侧西山行进,侦察黎城方向的日军情况。上午,当两人准备从峪里村后进入村子时,被化装成八路军的日军高级侦察队发现,两人与日军展开殊死搏斗,终因寡不敌众被俘,姚相被日军从肚子上刺了一刀。日军用皮鞭抽打他们逼其说出八路军及边区政府的位置。两人遍体鳞伤,但始终咬紧牙关不开口。这份用生命守护机密的忠诚,正是边区政法队伍的思想底色。

下午,两人又被迫给日军带路,绕村外田地顺山向塔庄方向前进。塔庄与边区政府机关所在地靳家会村、高等法院所在地曲里村只有1000米左右,情况危急。两人边拖延时间边寻找逃跑的机会。傍晚时,二人借伤势倒在地上装作不行的样子,趁机磨断捆绑他们的绳子。在日军又一次查看后转身的瞬间,姚相就地一滚,滚下山坡,忍着巨大的伤痛,从小路爬回曲里村,向浦化人汇报情况,使边区政府快速转移。

1942年4月11日,在边区春季“反扫荡”胜利立功大会上,边区政府向姚相颁发了由边区政府主席杨秀峰和副主席薄一波、戎伍胜亲笔签署的奖状,对冒死报警的姚相进行褒奖。这份荣誉,不仅属于个人,更映照着根据地队伍建设与人才培养的成果:无数像姚相这样的骨干,正是抗战胜利的坚实根基。

铸魂·授法·砺行:边区这样炼就红色司法铁军

马成

西北政法大学教授、马锡五审判方式研究院院长

陕甘宁边区高等法院作为一个综合机关,职能包括审判、检察、司法行政、狱政管理及生产自给等多方面工作,司法干部教育培训的组织管理是其重要职能之一,在抗战期间以开设短期培训班为主,培训时间在半个月至三四个月不等。

突出思想政治教育

判断司法工作优劣的重要标准在于人民的满意度。陕甘宁边区司法干部教育培训的重要目标之一就是要培育司法人员具备人民满意、司法为民、公正司法等理念。习仲勋同志指出:“司法工作是人民政权中的一项重要建设……越是能使老百姓邻里和睦,守望相助,少打官司,不花钱,不误工,安心生产,这个司法工作就越算做得好。”谢觉哉同志将此归结为:“合情合理,即是好法。要在判案的许多实际中了解民情,要在人民群众对于司法的赞许中,证明司法工作的对与否。”

编制案例作为实践教材

采用具体生动的司法案例来指导培训边区司法干部是必要有效的措施。1942年5月,谢觉哉同志在《边区参议会常驻会报告》提出:“拿裁判的好例子作教育裁判员的教材,从实际经验中学习。”1944年1月,林伯渠同志在边区政府委员会会议上进一步提出:“边区现行法令不足,一方面应根据历年经验,将好的判例加以研究整理,发给各级司法机关参考。”同年2月,边区政府专门颁布了指示信,明确规定了汇编判例的时间安排和要求,为各地的分庭、司法处以及地方法院提供了具体指导,最终编制成的《陕甘宁边区判例汇编》,旨在总结审判实践经验、规范和指导法官开展司法审判活动。

坚持教育培训与调查研究、劳动生产相结合

1941年8月,中共中央作出的《关于实施调查研究的决定》,建立了专门的调查研究机构指导相关工作,督促各级审判人员深化调查研究,积极改善司法工作。1942年5月起,陕甘宁边区高等法院要求司法干部开展函授培训、以县为单位的调查、探究当地的民事习惯,经甄别整理后的调查结果可以成为边区高等法院判决的法律依据。

生产劳动作为司法干部教育培训的重要部分,也是与教学结合的制度之一。自1939年起,陕甘宁边区高等法院就须完成边区政府每年下达的生产任务,以实现自给或部分自给。《法院劳动暂行条例》将全体人员编为生产队,并在生产队级别下设生产组,“每人每周参加生产劳动2次,每次4小时,但于必要时得变更之”。

在抗战严峻形势下及陕甘宁边区特殊环境中,司法干部教育培训工作强调“教学做”合一,不仅有效缓解社会矛盾纠纷,同时也符合团结抗战和司法实践的需求。

来源:人民法院报·8版

责任编辑:郭致杰|见习美编:武凡熙

新媒体编辑:刘书妮